圖像探秘 《藝術收藏+設計》專訪藝術家張振宇

圖像探秘 - 專訪藝術家張振宇

2019年5月號《藝術收藏+設計》

一個藝術家終極要表達的就是自己的世界觀,你對藝術有什麼看法,要傳遞的訊息是什麼。張振宇如此認為。他表示:「量子力學、佛學、哲學、藝術、生活對我而言都是體驗真實的方式。」而探究真實是什麼,則是他終生的課題。然而,真實並沒有絕對性,只有相對值。張振宇對此課題的探究,是以佛學為核心,結合時代文明的產物與特質為援引,將其思考的結果濃縮並呈現於圖像之中。

考慮事物虛幻的形態,遠比考慮它們真正的形態重要;有時不真實的東西比真實的東西包含更多的真理。古斯塔夫·勒龐(Gustave Le Bon)在其大眾心理研究論述中提到,人們所認為的事實,特別是歷史中所謂真相,更多是由想像力的遞補所構成。歷史只是表象,就如同現代的新聞,只是這個世界、社會或事件的片段擷取,並且可能經扭曲或重新編輯。那麼,真實是什麼?

張振宇面對「真實是什麼?」的議題,採取的是一種多維度開展的探究。他將這段過程與心得訴諸於繪畫,對照《金剛經》所謂「若世界實有者,則是一合相」,找到一種與當代藝術對應的手法,讓世相的迭加態於畫面中顯現。世界究竟是何面貌?這不單取決於它的揭示點,它與觀者之間也有相互的作用,其中又有太多可能性與變數。在他決定以「臉書」的概念,嘗試透過圖像再一次詮釋佛法,並以此延續他對於真實的思考時,他以文明的線索劃出可參照的座標,以此展開對世界的探秘。

「臉書」一詞,在張振宇這個系列畫作突顯的是它的可讀性,提供的是從觀看到理解的途徑。在張振宇修習佛法的歷程中,佛造像的研究亦是其中一個重點。張振宇以《金剛經》為對應所創作的第一幅「臉書」系列作品,即是將他自己所理解與歸納的諸多訊息融合於一菩薩面容裡。在後續的十年,他以七張大尺幅畫作所詮釋的「臉書」,除了傳達他自身的世界觀與藝術理念,也實現其對於佛法與儒家思想的重新詮釋。

「我覺得佛法也好,儒家思想也好,必須要被不斷詮釋才有可能活起來。為什麼要重新詮釋?如果不重新詮釋,它在這個世界已經接不上軌了。」張振宇說道。宗教思想不純粹是一種理性,它可能更接近於理想世界的可能性,所以它的傳揚必須讓人有所感。張振宇在繪製這系列作品時,將諸多時代線索、圖式融合於其中,讓觀眾首先感受到存世的共性,並由此深入畫面裡的世界。量子力學的提出,讓張振宇驚嘆於佛法與科學的不謀而合,或是謂先知預言的可能性。科學與佛法的相互印證,成為張振宇深入這系列創作的一股助力。在他以十年時間完成了這些被他視為使命般的創作後,他選擇以「量子臉書」之名為這個系列作為總結。

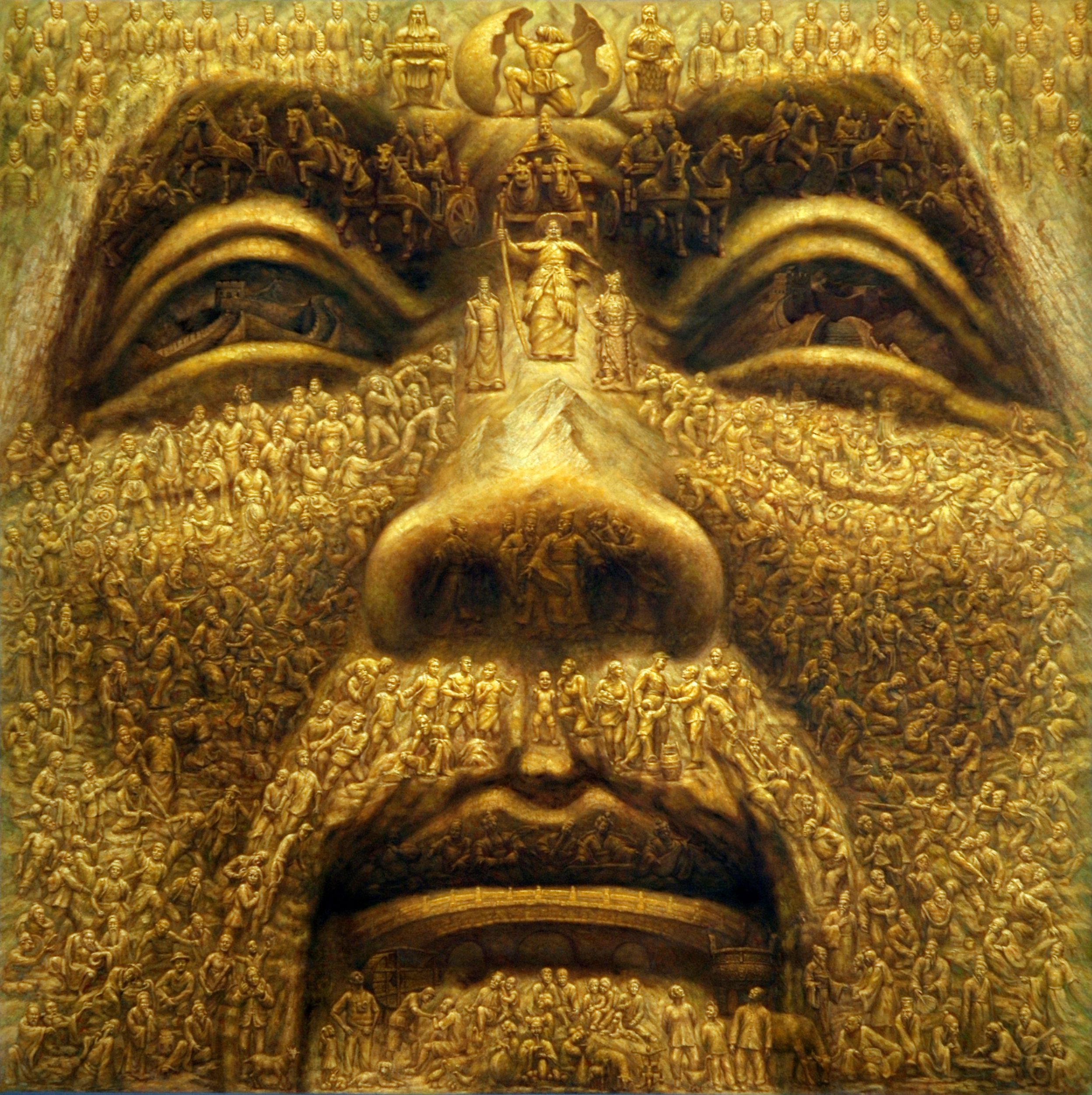

法華經 300x300cm 2008

世界的面貌

問: 你的藝術歷程因為「臉書」系列有了很大的轉變。這一系列的主軸是以3×3公尺的大畫為主,至今創作了幾件?進行了多久時間?

張: 我大概閉關創作十年。這系列有七張,每一張大畫要畫將近一年時間才能完成。這件《金剛經》是這批畫作裡的第一件作品。我在這十年時間裡,也間隔著畫一些小幅作品。

問: 先談談這系列創作的發想。以「臉書」為系列名稱,是呼應網路傳播與交流的特性嗎?為什麼又以佛經為作品命名?

張: 我現在將這批系列創作統稱為「量子臉書」。我是將自己對佛學的體驗與對量子力學的理解融會貫通,並以「量子臉書」為其命名。這張《金剛經》可以從好多角度去看。《金剛經》裡提到:「若世界實有者,則是一合相」。好多人對這個世界都有自己的看法,你看的是真的世界?還是我看的是真的世界?都不能算是。它是合在一起的,才勉強稱為世界。量子力學說的也是一樣的道理。我們的意識還沒有深入觀測對象時,觀測對象可以是任何東西,意識還沒介入時,它是一種迭加態,它有各種可能性,還有一種不確定性。

我小時候讀的物理學告訴我,這世界是物質的、客觀的,一個人要接受客觀世界;可是量子力學告訴我們:沒有客觀世界。這個世界是不確定的。這個世界跟我們的精神是有互相作用的。科學家認為光具有波粒二象性,甚至一切物質都具有波粒二象性。釋迦牟尼佛在2600年前對波粒二象性有另一種說法,即是「色空不二」。「色」就是物質世界,「空」就是非物質世界,「不二」就是既是又是。這不是跟量子力學說的一樣嗎?

王陽明論道時,曾有朋友問他,如果一朵花在深山里,你沒看到它,它是否存在?王陽明答:「它是寂然而立的」。它不是不存在,可是當你看到那朵花時,那朵花的色澤與芬芳才會向你展現出來。在我五、六歲時,曾經突然在十字路口愣住,眼前白茫茫一片,想著:我為什麼在這裡?外面的世界是真的嗎?會不會我眼睛一閉,它不是真的;我眼睛睜開,它就在那裡。這是我第一個念頭。一直到現在我已經62歲,還園繞著這個問題。

地藏經 300x300cm 2016

金剛經 300x300cm 2009

問: 這個「量子臉書」系列的發想也是源於這個問題的思考?

張: 我有一個心願就是要將我自己學佛的心得,以圖像表達出來。我覺得這也是一個願力。我一開始是用油畫的方式來畫,那相較於後來的「臉書」還是淺薄些。我後來將這些內化,跟自己個人的藝術發展結合。我覺得佛法也好,儒家思想也好,必須要被不斷詮釋才有可能活起來。為什麼要重新詮釋?如果不重新詮釋,它在這個世界已經接不上軌了。

問: 應該說,你創作這個系列的初衷是宣揚佛學,但這十年過程也是你自己的探索歷程,逐漸又結合了你對於這個時代的多向觀察。

張: 對。它是一步步發展出來的。這些創作首先是希望佛學被重新詮釋,再者也是想到基督教是被完整地展開來,包括對政治、經濟、哲學、藝術層面,形成偉大的文明。中國儒家和佛教思想卻沒有被展開。這是我原創的觀點,除了重新詮釋,就是要將信仰展開,以佛學的話來說就是「萬法唯心造」。這個宇宙終極的兩個力量,一是能力,一是願力。能力還是服從於願力的。你的宇宙是按照你的心願去建構的。我就是按照我的方式展開。

心經 300x300cm 2011

論語 300x300cm 2009

問:你展開的方式,是在佛學的基礎上將科學的發現與你個人的世界觀聯繫在一起?

張:這也是迭加在一起的。首先,這為什麼是一個佛的臉,那有自己的法界,佛是代表大我,他關懷的眾生是每一個小我,那些又成為他組織的一部分。這些小個體可以獨立存在,可是在另一個角度又是組成這個大我的一部分。就好像我們身體每一個細胞、器官都可以獨立看待,又可以整體完成一個我。我們與宇宙萬物也是息息相關的。

畫面上這些電子儀表板象徵的是網路世界,網路的特質就是將所有領域聯繫起來。網路世界是近20年才發展出來的,在20年前是不存在,之前我們都稱那是虛擬的,可是我們現在每個人每天幾乎有一半時間都活在網路世界裡,還有人是天天沉迷在網路世界,很少進入真實世界過日子,那麼對他而言,真實的是網路還是這個世界?這就沒有一個對性可以說那是真、是假。真假沒有界線。量子力學就這麼解釋。外在世界不是客觀的。其實量子力學提出後,已經徹底改變我們所認識的這個世界,但是它所講的那些沒有被哲學、藝術、政治等領域徹底吸收、消化。

為什有唯物論?因為以前的科家認為宇宙終極就是粒子。但是現在科家告訴我們,沒有終極粒子這件事,沒有最小的粒子。這也可以解釋我為什座要畫這些。它有好幾層的迭加態,它既是佛臉,又是電子儀表板,也是人類歷史上各種經典圖像,這個就是一合相。我也將這件《金剛經》為《世界簡史》,因為我想將世界重要的事畫成一張畫。這是用與基督教非常不同的觀念來創作的作品。

菲想菲菲想 100x100cm 2017

無所渡 100x100cm 2017

時間與心念

問: 這個系列研究了十年,但這十年間,世界變化也很大。所以你是以自己的佛學認知與世界的發展相互論證,可能針對一個主題推演很久,所以一張畫得耗費一年時間。

張: 我在這十年時間是有點閉關創作的狀態,可能與世界有點脫節。現在回過頭來看,是有點不大一樣。

問: 一開始就是比較專注於佛學的詮釋嗎?

張: 其實我的閱讀很廣泛,我對這種宗教、哲學、文學、藝術理論都很有興趣,包括政治也是。

問: 你這幾張畫,包括佛的臉以及畫面內容都是有一個對應主題,所以是先選擇了一個佛臉的形象,再迭加這些內容?

張: 對。這件作品是命名為《世界簡史》,也名為《金剛經》,就是描繪萬物是一體的,如同《金剛經》所謂:「過去心不可得,未來心不可得。」就是沒有時間這個東西,當下就是永恆。永遠就是不斷的當下。量子力學的延遲效應也是如此證實。好比我們之前有一個不好的念頭,但經過修行後,逐漸修正,再回過頭來看,才知道原來那不是不好,而是要經過一個過程。科學有非常好的傳統,就是它可以自我證偽,它一旦被證實就可以沒有任何包袱、當下就改過來。人文領域沒有辦法。

隱士 100x100cm 2017

飛龍在天 156x156cm 2017

問:除了這個系列的第一張作品《金剛經》,你後續這幾張作品也是結合時代某些人事物來論證佛法?

張:這些都是符合佛法所說:時間都是幻覺。人的心念會改變外在世界,所有的世界是跟著我們的願力一起動的。生命就是這個樣子,我們只有按照這個方式才會活得明白。我覺得我必須將它畫出來。

席德進有一句話影響我很深,他是60歲出頭就去世了,他去世前接受《藝術家》採訪,他說:「我還不想死,因為我沒有把我真正想畫的畫出來。」我那時才24歲,很警惕啊!覺得自己千萬不要犯同樣的錯誤,要趕緊將我這輩子想畫的畫出來。我不要在沒畫時就面臨死亡,那我輩子等於白來了。

我這個系列後來統一命名「量子臉書」,也是希望以藝術家的理解來詮釋量子力學,它已經改變了這個世界。我是很認真閱讀的,對於當代哲學也是很關注的,但是至今人文領域還沒有人將量子力展開來。

問:就是你在十年前專注齡釋的是佛家思想,但後來發現量子力學與佛法是相互印證的,可以結合起來探究。

張:對。它如果被展開來,可以用來論證佛法的殊勝,2000年前佛陀說的法,與量子力學說的法是一樣的。我們以前如果談「色即是空,空即是色」都覺得是玄學;量子力學出來後,我們才知道原來這說的是實象,空色不二。太陽為什麼發光?就是因為累積了很多氫原子,互相壓縮,兩個壓縮成一個就產生核爆,它是不斷產生核爆,到了一定距離才顯現出可以讓我們看見的強度、光度。物質可以轉變為能量已經而被證實。

問:你在畫的過程,世界在改變,可能你的想法也會改變,那畫面是不是也會一直調整?

張:我學佛是很多年了,體會很深,我的創作主要還是專注於佛學。為了創作,我可以說是變賣家產,閉關創作,這段時間這些大畫不展出、也不賣。中途會畫一些小畫,也是為了有錢可以維持這系列創作。如果沒有那麼專注,怎麼能畫得進去?你告訴我,現在有哪一個畫家願意用一年時間畫一張畫?幾乎找不到了。我用十年畫七張大畫。

問:這七張大畫就是你這輩子最想畫的作品?

張:對。應該說是我完整地將自己的三觀表現出來了。

問:其它那些小幅作品就是在這段時間內穿插著畫的,也是從「臉書」發展出來的?

張:對。它的風格、語言是一樣的。

不確定的秋色 156x156cm 2017

陷入愛河的女神 156x156cm 2016

佛法與個人

問:這些小幅的作品看起來像是一些支線的探索,有的是針對特殊時代的圖像,有的是針對特定的社會現象。

張:這些作品對佛的詮釋與意境會有些改變,我覺得也可以作為系列中的小系列來看,就像是音樂里的變奏曲,變化一下。

問:你的「量子臉書」系列以《金剛經》作為首件作品的探索主題,主要考量是什麼?

張:我探究《金剛經》已經有20幾年,研究很深。我認為,《金剛經》相當於是佛法的濃縮版,如果研究大乘佛法首推《金剛經》;《金剛經》再濃縮就是《心經》,再濃縮就是「觀自在」這三個字,再濃縮就是「觀」。為什麼《金剛經》沒有菩薩與會?我自己有一個感悟,因為《金剛經》是特別講給阿羅漢的,它是小乘引至大乘的一個入門,就好像大學生的考試,菩隨都已經是碩士、博士、教授,為什麼還要再回來參加入學考試?要如何學佛?最重要的就是發菩提心。如果你的目標不知道在哪裡,就不知道怎麼走;目標在那裡,走得慢,終究會走到。這就是我的發願,我覺得做為一位藝術家也好,佛教徒也好,我應該要將這些畫出來。

問:另外那件作品對應的就是《心經》?

張:對。這件作品比較現涅槃相,莊嚴而智慧,這很明顯是含情的,比較慈悲相,是帶肉色的身相,他還有眼神、淚光注視著眾生,是心生憐憫的。

問:你用的這些佛造是有原型的?還是你自己創造的?

張:有原型。我為了找到我心目中的理想,我花了三、四年,找了好久才找到這些造像。

最後的慈航 156x156cm 2017

問:所以你這七張大畫,就是找了七個符合你理想的佛造像?

張:不是找七個,是找了很多,一直修改。

問:你是找了很造像,最後形成一個自己理想中的形象?

張:我總結出來的。陀羅時期的佛像看起來是希臘式的,傳到西藏後,佛像變成睜開眼睛的,到中原時,眼鏡又閉上了,就是現涅槃相。傳到日本時,佛像就變成非常嚴肅,有時會留小鬍子。小乘佛教的造像都是微笑的,都是鼻子很寬、嘴唇很厚的。佛像哪一但是標準的?沒有哪一是標準的。我覺得我必須要把這些總和後,按照我自己的專業,找出最好的造像,這個造像必須有三個特質,一是慈悲,二是智慧,三是莊嚴。

一個藝術家終究要表達的是自己的世界觀,你對藝術有什麼看法,要傳達的訊息是什麼。

漢賦 100x100cm 2017

問:你開始畫這個系列時,就已經構思了要畫幾張,第一張《金剛經》之後,第二、三張要如何畫。或者是畫了《金剛經》之後,才從中構思下一件作品?

張:一開始從到尾都有想,但是後來會調整。沒有按照原先的計劃。其實我一開始最想畫的是《阿含經》裡講的各種天界的狀態,想得非常詳細。後來我又覺得畫那些沒有意思。感覺必須更能掌佛學的精華來表達,用當代藝術的語言來表達。

問:就是當你想好如何以當代藝術的語言來詮釋佛法,你又用了一年時間去實踐,先畫了《金剛經》,在這一年時間裡可能又經歷了幾次調整?

張:不是這樣。探索是在動筆之前就在做的,動筆就是將之前探索的總結畫出來。畫出來後,再來想如何延續。不是邊畫邊想。

一朝風月戲長空,不負如來不負卿100x100cm2017

問:你這七件作品各有一個對應的經文嗎?

張:其實是有的。像是另一幅作品探究的是《華嚴經》。《華最經》是將佛教最華麗的部分展開來,就是至大無外,至小無內。這個世界有沒有這麼大可以容納這些,有。另外,這幅對應的是《地藏經》。有一些佛教徒看了這些作品感覺無法接受,心裡存有問號。但是我覺得我該做的事,我還是勇於實踐。佛教如果沒有用當代語境來詮釋,會越來越衰亡。佛陀對未來有兩個截然不同的預言,一是眾生都會成佛,一是說佛法越來越沒落。為什麼?

成佛是一種可能性;衰亡也是一種可能性。這個世界本來就沒有一個確定的。未來會怎麼?充滿不確定性。佛陀會有他的作為,我們眾生也會影他人,影響世界。我們參與其中,都可以有所作為。

靈鷲山的邀約 156x156cm 2014

問:這張以《地藏經》為對應的作品,顯現的是慎怒相金剛?

張:我將這張作品命名為《地獄樂園》。唐卡里表現六道輪迴,會用一個魔相去掌控六道,他的經典來源是這樣。

佛教裡的慾界天有六處,魔王是在他化自在天,欲界以下的六道都是歸他掌控。蓮花生大師曾說過一句話非常經典,他說:「地獄其實是一切諸佛的上師」。這句話很有意思。你不可以為所欲為,不然會變成地獄的狀態,所以才有各種告誡修行的法門。

問:你以「臉書」為系列作品命名,除了網路臉書的聯想,還有其它寓意是嗎?

張:我之所以用一張臉,就是因為那是一種表面的聲音,現在這個是第一自然,它已經不是山水的自然,也不是個體的自然,人的存在與其說是身體,還不如說是臉。這個是很重要的一個訊息。

後來我也將台灣經典人物以「臉書」來表達。那七張大畫是比較出世的,這些小幅作品比較接地氣。最近也畫一些在我一生中所見的幾個關鍵人物,正反派的都有,也是以「臉書」的方式表達。

靈光消逝的時代 156x156cm 2016

問:這張有著猩猩臉的作品也是「臉書」系列?是更早之前的作品嗎?

張:這張也是同時期的創作,我稱之為《光消失的時代》。我將來也計劃繪製一系列「動物臉書」。我如果能讓每一種動物以正面來面對我們,那應該也很有力量。

我有一個文化座標的簡易圖,橫坐標是動物性到機械性的演變,縱坐標是從魔性到神性的演變,人是在座標裡不動的。這件作品,我選擇將動物、電子儀表,還有一團像是飄移的火放在一起。

問: 這是第一張「動物臉書」?

張: 還沒有第二張。我覺得「量子臉書」已經完整了,接下來可以表達些別的。

維摩羯的盛宴 100x100cm 2017

問: 你在創作「量子臉書」前,也畫了很多佛教主題的畫作?

張: 對。之前這些作品是比較直接用佛教的形象,那時還沒有用迭加態,量子力學也還沒有顯現出來。或者說,佛法與當代視覺的表現還沒有結合起來。

問: 你在閉關創作前,對於佛造像與佛法就已有相當的研究。

張: 對。這件作品其置是30年前畫的,但現在看起來,還是可以連接上。