心境中的人生 ——馮永基的現代水墨畫藝術

心境中的人生——馮永基的現代水墨畫藝術

皮道堅 (華南師範大學美術學院教授)

中國山水畫藝術代表中國精神境界的最高追求,中國山水畫史上有太多神聖而難以超越的境界。因此東方現、當代藝術的一個核心內容是對中國山水畫藝術“澄懷味象”、“以形媚道”傳統的領悟與弘揚。一些中國現、當代藝術的實踐已經證明,當“澄懷味象”、“以形媚道”指向當代精神,成為當代精神的一種東方表達,它的一個最切實際的當下意義便是能以獨特的精神意象,對抗物質化時代消費主義的低級趣味。中國現、當代水墨藝術凸顯著一種對“詩情”、“詩性”和“詩意”的尋覓與探求,是“畫中有詩”這一中國畫傳統的現代轉換。馮永基的現代水墨畫藝術是這一現代轉換過程中的成功案例之一。

馮永基的現代水墨作品,主要以山川林木、自然花草為題材,雖依然延續中國傳統山水畫立軸與長卷的基本圖式,或大山大水氣勢宏闊,或邊角小景餘韻綿長,但常以大的色塊分割畫面,抽象意味濃郁空間感極強。這與藝術家的另一身份——著名當代建築師,顯然不無關係。做為空間藝術家的馮永基對空間構成之基本元素點、線、面感覺敏銳、駕馭自如,這賦予了馮永基水墨畫藝術以獨特的現代藝術語言魅力。大面積的潑墨、潑彩配以拓印技法所製造出的變化豐富而微妙的肌理感,令畫面沉浸於色彩與水墨的交響之中,是張大千、劉國松等人之後對中國傳統水墨語言之破舊立新的延續推進。但與張大千、劉國松等人不同的是,馮永基能以“碎片化”的多軸聯屏構建宏大歷史文化場域,將觀者引入思想的境地……。藝術家讓由“意”與“象”所構成的二元複合結構交融並匯,創造性地將自己的人生感受和藝術想像融進極具特色的風景意象之中。“風景”與“心境”的相互流動,提供了複雜微妙的虛廓自由度,含蓄內斂地將欣賞者引向對東方哲學智慧的嚮往。藝術家借景寫意、凝心寓情,令“心境”與“風景”相互滲透,情與景相互為文。馮永基因此而找到一種能將自然、歷史與人生融合在一起的當代水墨表達方式。

馮永基常在作品中將具體的語義符號系統轉化為一套色彩指示系統,通過相近圖式、類似技法下色彩的變換來凸顯自己的心境意緒,以實現自然物件的意義轉換。如在《十八式》中,色彩斑斕的外部世界被抽象為十八聯立軸,色彩象徵意蘊的切換構成如交響樂章般的起伏跌宕。而《人生系列》則以墨蓮自喻,但每一張墨蓮中,都會有一片荷葉的顏色呈現與眾不同的色彩,以暗示人生中的酸甜苦辣。在《四部曲》系列、《平衡空間》系列中,藝術家同樣採用四聯畫的方式,通過色彩的變換來表達心境,以將觀者從對作品內容的闡釋中拉回到對作品形式的感受之中,從而實現“意象山水”從語義闡釋向情感表達色彩能指的轉換。

平衡空間 (二) 26x180cm 設色紙本 2019

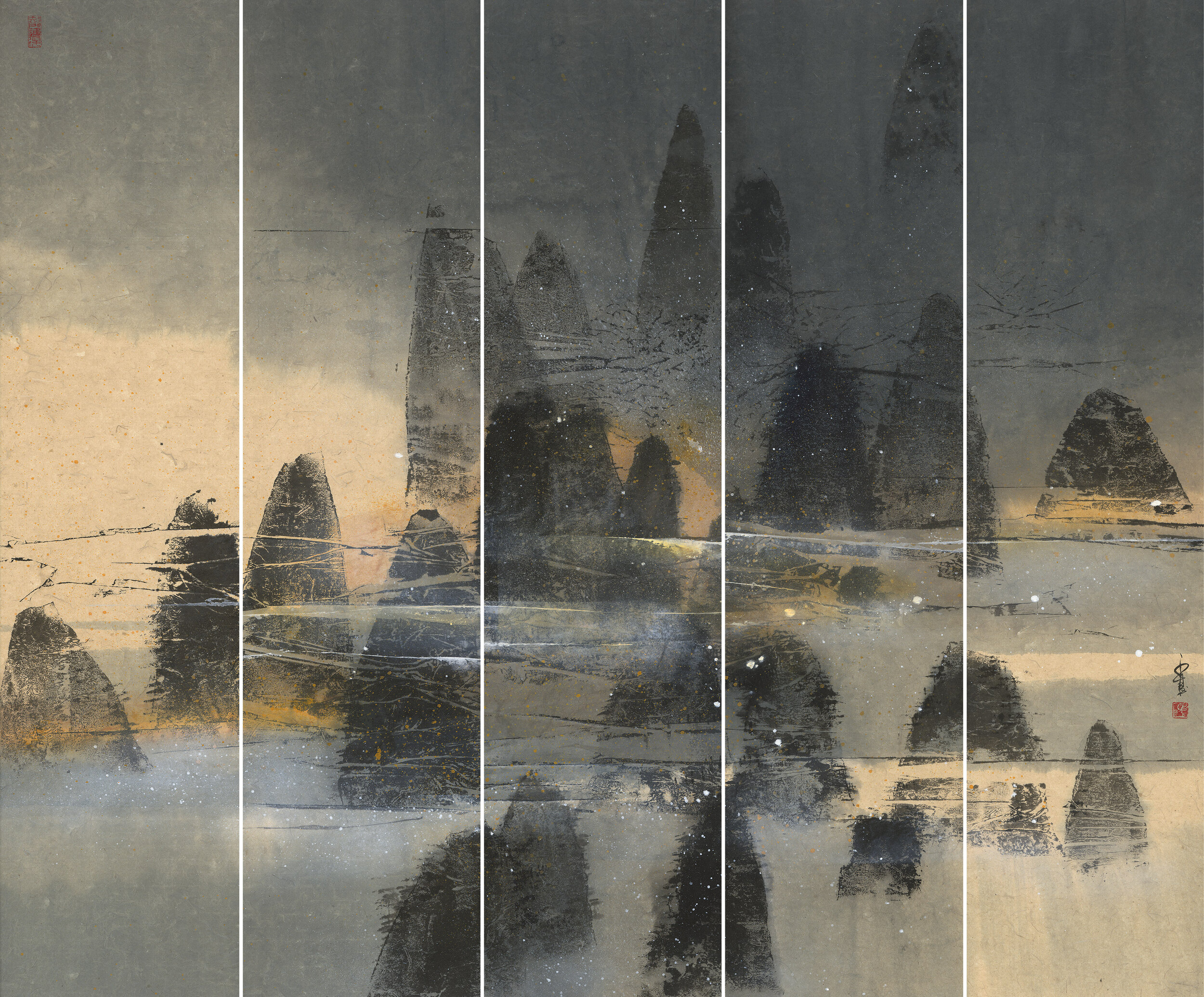

在傳統文人山水畫中,不少作品的創作並非來源於實際的景色,而是基於某種人格理想的牽引。藝術家往往通過圖式的微調、不同技法和標題的結合來對已有的繪畫類型加以改造,使之生成不同的意象,以符合自己的“心境”。如趙孟頫的《水村圖》和錢選的《浮玉山居圖》便是以王維的《輞川圖》為模範;而倪瓚大多數作品所描繪的景物都與其代表作《容膝齋圖》“一河兩岸”的景色相類似。馮永基在其創作中借鑒並發展了這一傾向。如《點線面》和《生命的規律》這兩件作品,藝術家都是採用橫向構圖的方式對夜幕中的森林進行描繪,只不過在《生命的規律》中,藝術家通過對林木近景的描繪,並利用白色的漸變來突出生命週而復始之意向。而在《點線面》中,藝術家則通過對森林遠景的描繪來對物象進行抽象化處理,以“掩蓋森林中弱肉強食的殘酷”[1]。同樣,在《五嶽歸來不看山》和《只緣身此在山中》這兩件作品中也是採用類似的構圖,卻通過視角的變換來暗示不同的意象。在《五嶽歸來不看山》中,藝術家對山巒採用近乎平行的視角來,使觀者處於山巒環繞之中,在凸顯出五嶽之氣勢的同時也反襯出對自然的敬畏之情。而《只緣身此在山中》則將同一圖式轉換為一種仰視視角,並利用五聯縱軸的方式對畫面進行分割,給人以一種“不識廬山真面目,只緣身此在山中”之感。此種通過對同一圖式的多種不同闡釋,令藝術家的作品中呈現出一種反“邏各斯中心主義”[2]的傾向,而通過同一圖式與其潛在意義的“脫域”[3],又使得類似的自然圖像發生了“延異”[4]。

只緣身在此山中 136x34cmx5 水墨紙本 2018

如在《千秋》一作中,馮永基將圖示與意義的“脫域”轉化為意象與意義之間的“脫域”。雨前或雨中雲山是中國文人畫家最喜愛的題材之一,不少文人畫家通過對這種意象的描繪來暗示一種對於新的政治變動的期待。馮永基在《千秋》一作中用二十四聯屏來暗示中國古代各朝所編撰的二十四部史書——《二十四史》,以象徵歷史上中國朝代的更替和歷史的迴圈反覆,又用連綿不絕的山峰來讚歎中國國土的浩瀚,而綿延於山峰之間的雲霧乃為戰爭硝煙的能指。藝術家通過對往昔崢嶸歲月的追憶尋找面對未來的力量,將雨前雲山意象中對政治變動的暗示轉換為對和平祥瑞的期許這樣一種更為激動人心的敘事。

在晚期現代性語境之下,隨著科技環境的改變,人們的時間觀、歷史觀也隨之發生改變。線性的、完整的和邏輯化的時間觀被改構為一種“碎片化”的時間觀。對歷史的結構性解讀也演變為一種“碎片化”的解讀。時間和空間的“脫域”使得人們能夠對於時空和歷史進行自由的解構和重組。馮永基將這種“碎片化”的解讀方式運用到自己的作品之中,同時也對“心境”與“風景”之關係進行了現代性的闡釋。中國山水畫通常被當作是一種心靈慰藉和遁世隱逸的題材,可讓那些面對都市化生活中的迷茫、困頓和壓迫的人們沉湎於“林泉之志”,為“煙霞之侶”,將對精神蒙養的追求作為現世物事的替代性選擇。而馮永基則通過自己對自然、歷史和人生的獨特解讀將這樣一種消極避世的沉思蒙養轉換為積極理性的自省,從而構建起一種新的,能將本土文化價值

[1] 藝術家自述。

[2] 邏各斯中心主義(logocentrism,亦稱邏輯中心主義)是20世紀20年代由德國哲學家路德維希·克拉格斯(Ludwig Klages)提出的哲學概念。邏各斯所代表的是一個原初的、不可化約的物件。因此邏各斯中心主義主張,世界中的存在必然以邏各斯為仲介。邏各斯正是柏拉圖式的“理念”的觀念化再現。

[3] 英國社會學家安東尼‧吉登斯在《現代性的後果》中提到的概念,意指社會關係從彼此互動的地域性關聯中,從通過對不確定的時間的無限穿越而被重構的關聯中“脫離出來”。

[4] 解構主義理論家德里達提出的概念,它與代表著穩定的語言--思想對應關係的邏格斯中心主義針鋒相對,代表著意義的不斷消解。