融古入今──林振龍陶藝

融古入今──林振龍陶藝

文/潘安儀(美國康乃爾大學藝術暨視覺研究系教授)

林振龍是一位知名的台灣陶藝家,他的成功有多重因素:人生際遇、個人特質、好學敏求、思變求新、廣結善緣。

林振龍出生于台灣南投農家,因家境清貧,高中畢業就到王修功老師主持的工作室習陶,與陶瓷結下了一生的情緣。由於從學徒做起,他擁有相當扎實的陶藝經驗與知識。林振龍敏求好學,從來不願被侷限在既有框架中,所以他勇於突破、敢於嘗試。在一九七〇年代的最後一年,林振龍成立「瓷揚窯」,不但為自己創造事業基礎,更為台灣陶藝界開啟全新篇章。

雖然那個年代台灣社會對西方藝術的知識已有相當認識,但現代陶藝的觀念還蟄伏在相對朦朧未明的狀態。當時在台灣,於陶器作畫的多為工匠,所畫也多是仿古主題,尚屬工藝美術範疇。臺北的歷史博物館一場展出畢卡索陶藝作品的展覽,大大啟發了林振龍對現代陶藝的想像。他因此萌生想將中國陶藝與現代藝術接軌的想法。與師大美術系陳景容教授合作,林振龍跨出了第一步。陳景容是第一個到瓷揚窯從事瓷繪的藝術家,因口碑流傳,接下來的數十年間,眾多台灣知名藝術家包括書畫藝俱佳的傅申教授等,都到訪過瓷揚窯進行創作。

藝術家五花八門的繪畫技法與陶藝之間最難磨合之處在於:繪畫的效果可立見,但陶瓷的效果無法立見。這是因爲釉藥特性不同且又須經燒製才能顯現最終釉色。如何配合每位藝術家的技法需求調製釉藥,又讓藝術家能預想效果順利創作,則是林振龍獨門功夫。也因他這樣不計心血與成本的投入,將台灣的名家彩瓷繪畫推至空前的高峰。一九八二年瓷揚窯在臺北「春之藝廊」舉辦了首次「名家彩瓷聯展」,集結台灣名畫家在瓷揚窯的創作。雖然展覽凸顯了中國瓷繪的當代新面貌,但較少注意到所有作品的載體都是林振龍燒製的瓷器。師承台灣陶藝之父林葆家教授的林振龍受其鼓勵開始了現代陶藝創作的新階段。

自此之後,林振龍更專注陶藝創作,逐漸在台灣藝術界嶄露頭角。他在各大美術館與藝廊展出。如一九八五年林振龍參加了臺北市立美術館的「國際陶瓷聯展」,一九八九年他在臺北敦煌藝廊舉辦個展「燒陶燒心」。一九八〇年中期適逢台灣當代藝術蓬勃發展時刻,許多海歸藝術家都參與其中並組織各種畫會。林振龍也在這樣的時代氛圍中,發起並加入了後來極為活躍的「二號公寓」畫會,為台灣當代藝術盡一份心力,林振龍是當時少數從事當代藝術創作的陶藝家。

綜觀林振龍的作品系列,多是以一種中心思想為根基,利用陶土的特性配合釉藥,抒發他的藝術理念。在「二號公寓」時期,林振龍創作了「擁抱我土系列」(1990)、「癒合系列」(1992)、「壺外之音系列」(1992)。一九九三年林振龍推出「再生系列」。一九九八年又發表「聚裂重生系列」,二〇〇五年則有「翻耕淨土系列」。推陳出新的系列作品說明了林振龍是一位勤奮及創作力豐沛的藝術家。這一次在景德鎮中國陶瓷博物館的展出,林振龍集結了三個系列主題:「大地系列」、「空間・釉彩系列」與「空間・結構系列」。這三個系列作品有著共同的語言:它們都述說著林振龍作為一位現代陶藝創作者,如何探索藝術的本質與純粹。這三個系列都是對陶土與釉藥做出迥異於傳統的創新,有著與現、當代藝術對話的妙處,更有著對自然的禮讚與空間結構美感的探索。

「大地系列」

「大地系列」表現對自然的虔敬。靈感來自有一年他到台灣北部的石門水庫遊賞所見。當時適逢枯水期,湖畔旁因此露出乾枯黃土,這一意象讓林振龍深有所感,並在他的陶藝創作中以近似抽象的藝術語言表現出來。另外,林振龍以撕裂手法讓陶土展現自然粗獷紋理,猶如嶙峋峰壁,再施以鐵釉,配以青瓷寒潭碧綠效果,形成對比鮮明的山水意境。

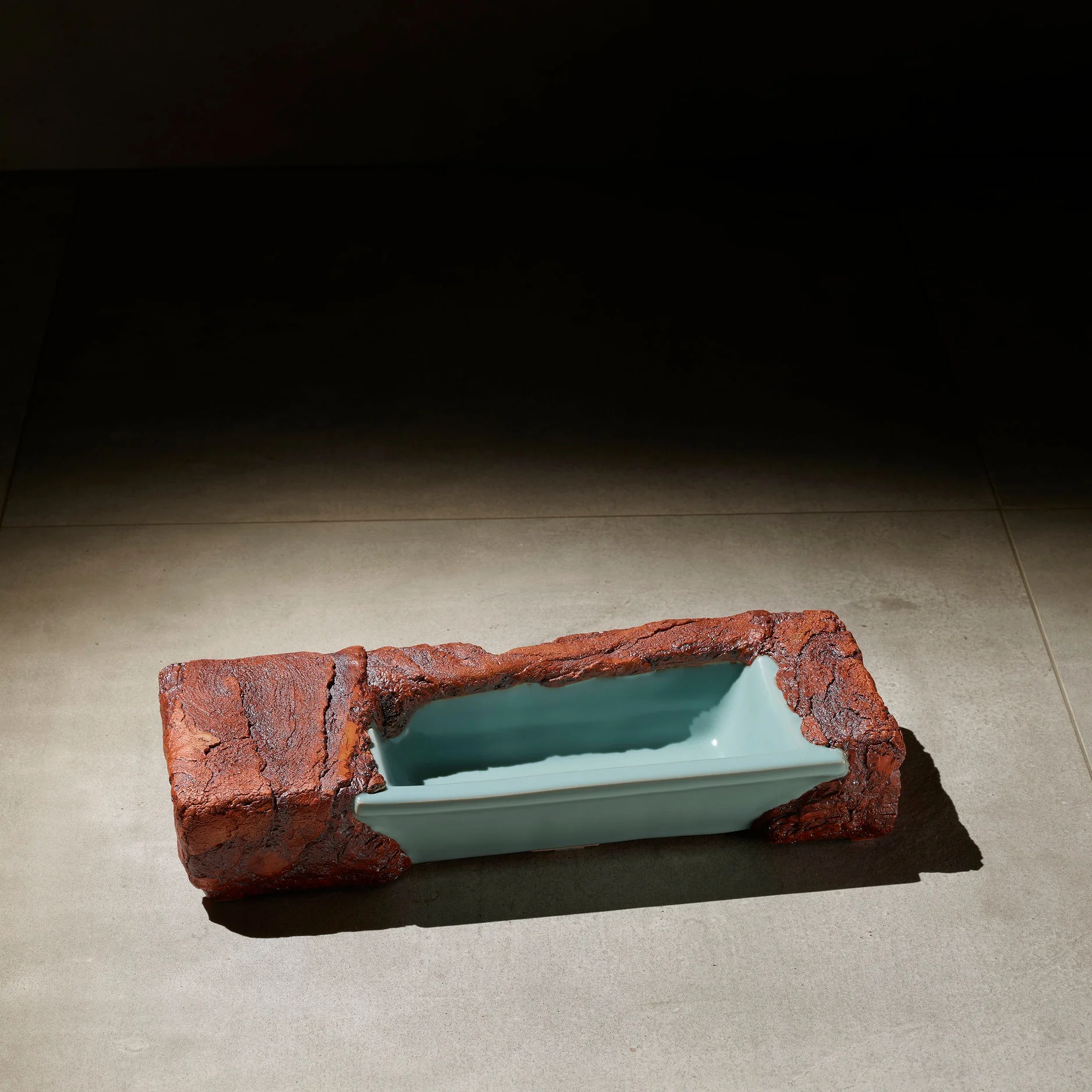

林振龍對「大地」元素的運用,並不侷限於平面或立體,也打破器皿的實用考量。如「方盤」 與「橢圓盤」兩件作品,是「鎔鑄」了粗獷的自然裂紋與青瓷的平整規矩器形,它們既可是供人賞析的藝術品,也可與當代花藝結合,配合花藝家呈現出多元風貌。在「方瓶」 中,我們看到這些創作元素的立體運用:觀者可從各角度欣賞到他汲於自然地景並予以化約後的幅幅山水意象,這是現代藝術中「幾何化」大自然形象的體現。

大地系列—方盤

大地系列—橢圓盤

大地系列—方瓶

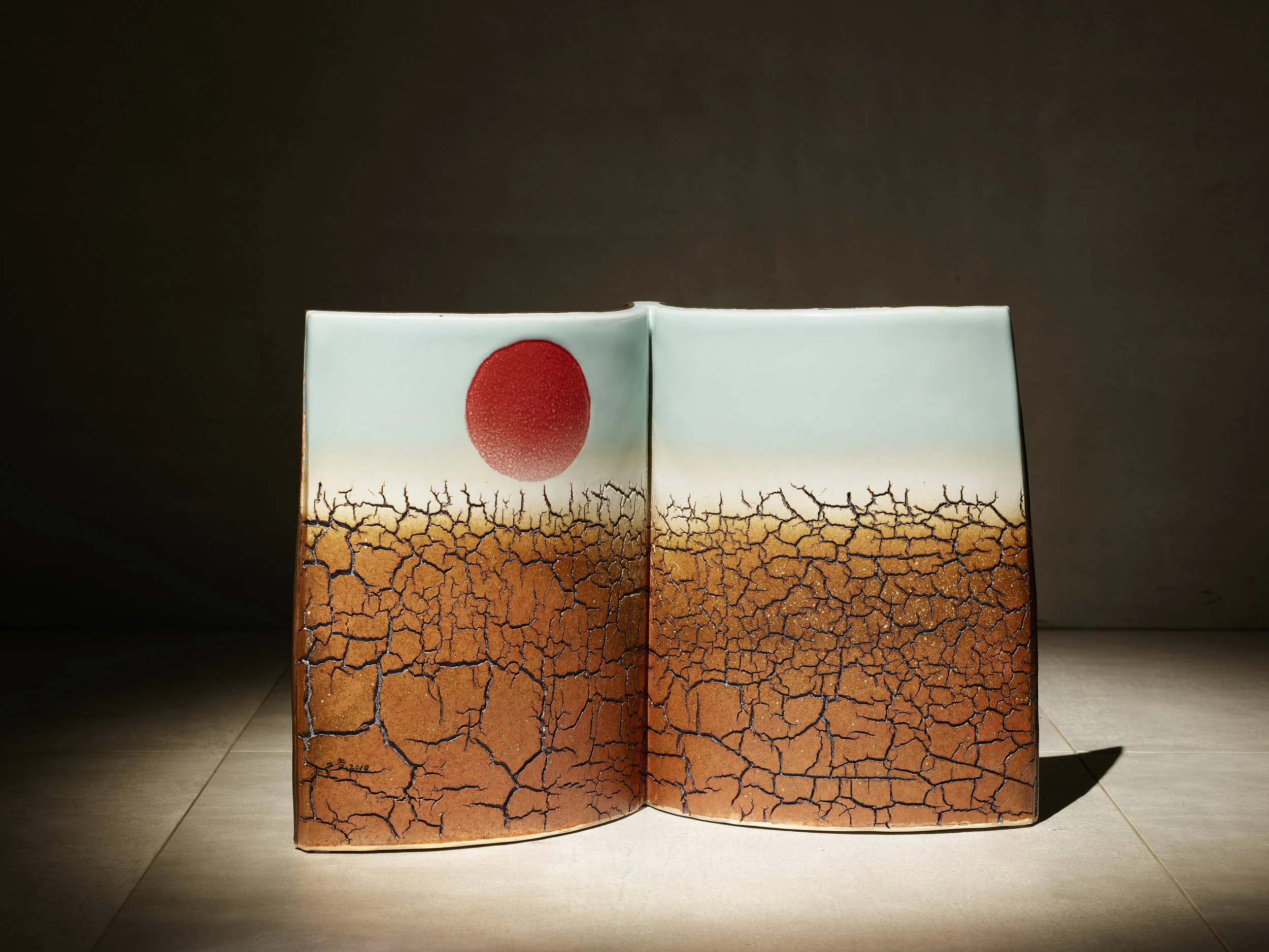

在「陶書」中,以「書」的形式表現作品,不但增添趣味,同時暗示了創作者對大地的閱覽。在技法上,林振龍使用濕陶土塑形書頁下緣,使之在乾燥過程產生龜裂。這系列作品也是他昇華石門水庫所見的結果。龜裂的大地配上平整青瓷與一輪夕陽,使這本「書」宛若一本大地畫冊。從這些作品中,我們可看出林振龍對青瓷有著獨特的鍾愛與見解。確實,他的青瓷釉藥,採用較原始材質;他到山谷中採集石頭,磨粉摻入配料中,讓天然微量鐵質與天成雜質決定燒製完成的溫潤色澤。

大地系列──陶書

大地系列──陶書

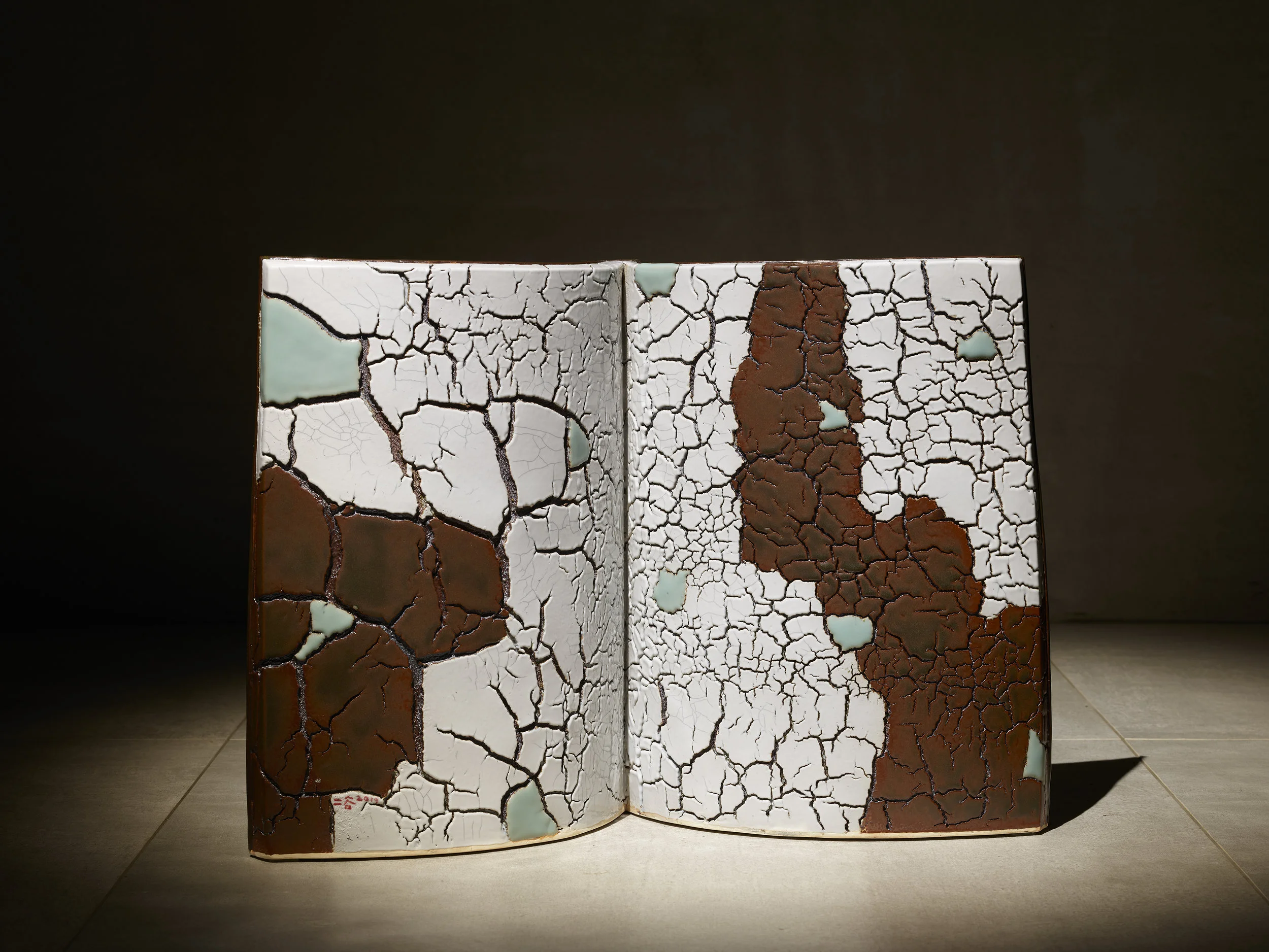

除了這些較接近表述自然的作品外,同樣的技法與意象也可用來表達藝術家的「心象」(mind image)。另一本「陶書」 雖仍有地景意象,藝術家透過三種釉色(青瓷、白瓷、鐵釉)的安排,讓這件作品也顯露出藝術家內心看似抽象的思考。由此觀之,林振龍從外在的探索進入了內心的世界 — 即外師造化,中得心源 — 遁入另一個境界。

「空間・釉彩系列」

「空間・釉彩系列」的「陶書」可看出林振龍取之自然又不囿於自然的自在。在這件作品的書背處,他對自然的龜裂紋分配釉色塊。這件作品的正反面以不同手法營造出抽象簡約的畫面,讓人聯想到二十世紀初期蒙德利安(Piet Cornelies Mondrian)的作品,但林振龍的作品又不過度落于幾何化的機械性。這或許就是東方一直與大自然保持一種微妙契合的特質。

確實,在二十世紀當西方藝術受到東方禪宗影響的繪畫運動中,以抽象表現主義最為人所稱譽,影響也最大。但西方藝術家在這過程中都過於重形式而輕精神,重個人而輕自然。因此在其抽象創作中,自然與人的關係越來越遠,導致過度的個人主義意象充斥了畫面。反觀東方藝術家對抽象的訴求向來是遵循著人與自然的協調。一九五〇年代末的「東方」與「五月」兩個畫會的發展都是從這一哲學觀點立足。而在陶藝界,或因技術門檻較高,直待林振龍等人的嘗試與突破,才得到更充分的發揮。在林振龍的「空間・釉彩系列」作品中,我們看到了這個豐碩成果。

兩件扁瓶作品,其器形具有不失古典韻味的現代性,林振龍總結了中國陶藝的釉彩精華,將歷朝特色發揮得淋漓盡致,如羚羊掛角,不著痕跡。我們看到了元代青白的運用,明清銅紅的大膽呈現, 又有宋鈞的含蓄。如圓的器形與幾何色塊搭配的比例都達到均衡之美。此外,鈷藍的流動產生了返樸歸真的山水意象,筆者以為這是中國陶瓷史上立基於傳統的又一創舉。

如〈空間 ‧ 釉彩──方瓶〉,林振龍在類似玉器「琮」造型的方瓶上讓鈷藍的流動性更接近揮灑自如的全抽象,又不失東方蘊柔儒雅的美感,與銅紅搭配得亦恰如其分。白釉處也並不單調,林振龍填入墨線造成類哥窯效果,營造出一種新詮釉色的趣味。我們對這些作品「眼熟」,是因林振龍運用了中國陶瓷的經典釉色;我們又覺得作品新穎超群,因林振龍看似依循卻突破傳統,不但將中國陶瓷帶入現代領域,也讓傳統有再昇華的契機。

空間 ‧ 釉彩──扁瓶

空間 ‧ 釉彩──扁瓶

空間 ‧ 釉彩──方瓶

「空間・結構系列」

最難能可貴的是林振龍有不斷嘗試與挑戰未知的勇氣,「空間・結構系列」展現他不畏艱辛與失敗,勇於實驗的精神。先前的「空間・釉彩系列」主要以釉色的反差傳達「虛」與「實」,然而在「空間・結構系列」中,林振龍為了達到「虛」的穿透效果,他採用如建築支架般的結構。這種結構在一般雕塑藝術中並沒有太大的技術困難,但在陶藝創作中,因陶土的特性與窯燒的變數,極低成功率多讓想嘗試者退卻三分。

首先,在塑形過程,陶土收縮比率會因濕度與厚度不同,造成乾燥後長短不一而影響到作品結構的穩定。即便是同樣濕度與厚度的陶土,塊面與支條乾燥的速度也互異,經常導致胚體斷裂。克服前述塑形的挑戰後,作品還需經高溫窯燒的考驗。窯燒過程中,作品的熱脹冷縮就足以讓藝術家捏把冷汗,更具挑戰的是:窯燒到最高溫時,陶土處於「液化」狀態。「液化」的支條如何支撐住懸空塊體的壓力,這些都是需全盤思考與演練。再者,在冷卻過程中,收縮比的差異也經常使所有努力全功盡棄。不過,憑著扎實的功夫與過人毅力,林振龍在技術上克服了這些難題;在美學層次上,他得以向世人展示高溫燒結的陶藝創作如何體現虛實相互掩映的「立體」美感。這系列的作品超越器皿的界限成為雕塑,其設計理念具有建築設計的語言,特別是現代建築中強調鋼結構與玻璃帷幕交互運用的美感。這兩件作品令人想起華裔建築大師貝聿銘所設計的香港中國銀行大樓。

林振龍-空間 ‧ 結構系列

林振龍-空間 ‧ 結構系列

近期「空間・結構系列」的作品,林振龍開始嘗試大塊面的相互結合,又不失虛實穿透的特性,讓塊面的「實」呼應空間的「虛」。在色調上,青瓷與類哥窯的龜裂紋做為主調,並揉合「空間・釉色系列」和「大地系列」的技法。或如圖14中的茶碗,融入傳統「青花瓷」的鈷藍,但掌握鈷藍的流動性而產生抽象潑墨效果。茶碗,是中國宋朝文化的代表特色之一,也是林振龍這一系列常用的設計符號。此外,林振龍把「大地系列」中粗獷肌理調融入「空間・結構系列」,使人感受到他在技法、創作思想上不但能得心應手,更達到揮灑自在的境界。的確,林振龍一生與陶瓷的不解之緣,加上努力不懈,廣結善緣,使他擁有得天獨厚的機運與膽識去超越傳統,為中國現代陶藝注入活水,並為我們這時代陶藝創作立下典範。

空間 ‧ 結構系列

空間 ‧ 結構系列